《郑和航海图》中的淡马锡、龙牙门、官屿、凌牙岛考

(新加坡)林朝华

一 郑和航海图在新加坡海峡内的地名

成化年间,明宪宗下诏命兵部查郑和从明永乐三年(1405年)开始七次下西洋的档案,但当时旧档已无踪迹,原因可能是被车驾郎中刘大夏藏起来,后来销毁。茅元仪《武备志》(1621年)里的《茅坤图》,是《郑和航海图》唯一的海图。共20页(40幅)航海地图、109条针路航线。该图所绘航路与郑和第七次下西洋中主船队的路线相吻合,可能是宣德八年(1433年)四月之后的作品。航海图高20.3厘米,全长560厘米,记录了从宝船厂开船出龙江关(第3页)到忽鲁谟斯(第23页)经过的国名、地名、岸上建筑、岛屿、山峰、礁石、浅滩、海峡与水道,还有过印度洋用的4页“过洋牵星图”。

根据《郑和航海图》,一般人很难辨认或理解郑和船队所经新加坡海峡航道的淡马锡、龙牙门和其他地名。这有多方面的原因。早期《郑和航海图》为自右而左展开的长手卷式地图,地形各点和位置没精确探测过,也没用比例画图,非现代国际上通用的墨卡尔投影法制图。[1]新加坡一共有63个岛屿,但在《郑和航海图》上只标注5个相关地名:淡马锡、长腰屿、琵琶屿、官屿和白礁。此外,600年来,很多地名都有变化,地方音用中文字拼音不准确;后来的统治者也可能改地名或用不同语言、不同意思命名;也有可能一个地方同时有几个不同叫法,两个不同地点用同样或类似的名;或者把正确的名冠到附近错误的地方或岛上。

多年来学者对《郑和航海图》中有关新加坡的古今地名存有争论。许云樵认为淡马锡和龙牙门都属新加坡。韩槐准认为淡马锡或单马锡即旧柔佛在马来半岛上的哥打丁宜附近,龙牙门或凌牙门在柔佛河口某地。[2]林我铃认为郑和的船队所经过的长腰岛不在新加坡海峡,经过的龙牙门不在新加坡而是在廖内群岛。[3]

笔者有多年海上航行经验,熟悉这一带水域,并长期关注郑和下西洋历史与《郑和航海图》研究。本文通过梳理古籍资料和古海图的针路、航程、水深,结合现代海事学,对600年前郑和船队在此地的航迹进行探讨。

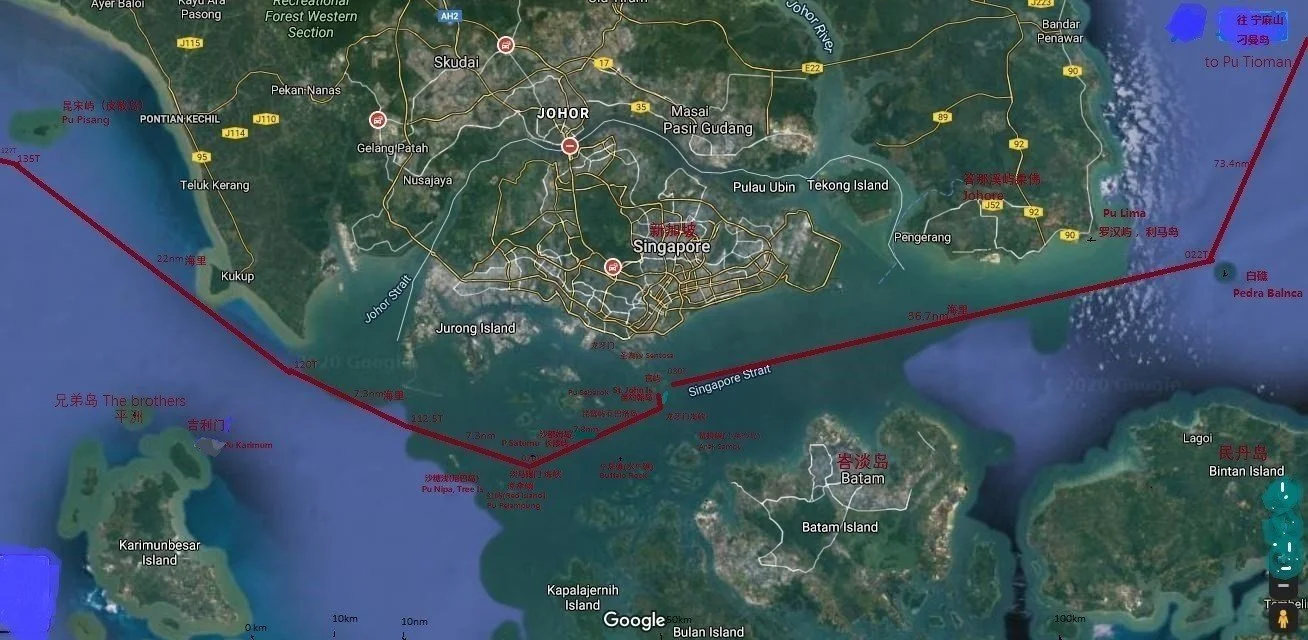

《武备志》卷240的《郑和航海图》第16页是满剌加(马六甲)官厂出发,经过新加坡海峡回中国到东部的白礁(图1),第15页为白礁经吉兰丹岸外到昆仑岛(越南之南部海域),另一段马六甲经甘巴门到詹卑、巨港、爪哇(图2)。笔者参考元、明、清时期和16-17世纪西方及当地文献,在《郑和航海图》的古名处标上现代地名或国名,方便古今对照介绍。[4]

[1]. 墨卡尔投影的地形各部分的长度变形比较平稳,能精准画出地形、航向和距离。

[2]. 韩槐准:《新加坡并非古代淡马锡考》,《南洋文摘》,第2卷第4期,1960年,第51-58页。

[3]. 林我铃:《龙牙门新考》,新加坡南洋学会,1999年。

[4]. 其中一两个小岛因古籍资料不多或缺乏,可能推测不准,但并不是重要地段。

图1 《郑和航海图》马六甲到新加坡东部的白礁航线

图2 《郑和航海图》白礁分别到吉兰丹、昆仑岛和印度尼西亚航线

[1].[明]茅元仪:《武备志》卷240,第16页。

图1中,《郑和航海图》在新加坡海峡现代传统的主航道上以微弯曲虚线由西向东画出,并在虚线旁注上:“吉利门五更,船用乙辰及丹辰针取长腰屿出龙牙门,龙牙门用甲卯针五更船取白礁”,仅有34个字的简短叙述。通过海峡的顺序为:从新加坡的“长腰屿”“淡马锡门”“琵琶屿”“龙牙门” 和“官屿”的南边经过,接着在白礁北部出海峡。

图2中,印度尼西亚的民丹岛到詹卑这段水道,白礁或奥尔岛之南的一个画有两边小峰、中间高峰“笔架山”形的岛就是凌牙岛所在,却注明“龙牙门”。《郑和航海图》中一般称“屿”的都画得比较平矮,称“山”的地方都比较高耸,说明所在地就在高山上。

这里有一些问题值得我们思考。一是长腰屿是现在哪个岛?二是《郑和航海图》针路和多处古籍在新加坡海峡航道上写有“出龙牙门”,但却没说明新加坡“龙牙门”的所在地点。三是为何《郑和航海图》里的“龙牙门”不在新加坡水域,却出现在印度尼西亚凌牙岛群岛中最大的凌牙岛上一座山的最高峰?

(一)淡马锡与龙牙门

淡马锡:新加坡在元代时称淡马锡,旧称新加坡拉。根据考古发掘,淡马锡国的王城就在新加坡河旁福康宁山上,旧称皇家山(图3)。元汪大渊《岛夷志略》(1349年)记载:“龙牙门:门以单马锡番两山相交,若龙牙,中有水道以间之。田瘠。稻少。气候热”。《岛夷志略》“班卒:地势连龙牙门后山,若缠若断,起凹峰而盘结,故民环居焉。田瘠,谷少登……”。马来文中的班卒(pancur)是泉水,可能是指福康宁山西面半山腰皇族沐浴禁地的山泉Pancur Laranga。迟至19世纪,远洋船停靠新加坡时的食水由此泉经新加坡河运送供给(图3)。随郑和三次下西洋的通事马欢在《瀛涯胜览·满剌加》记载:“自占城(今越南)向正南,好风船行八日到龙牙门,入门往西行,二日可到”。

图3 福康宁皇家山上的淡马锡国城和班卒

龙牙门:上面四处提到的龙牙门,是指早期耸立岌巴港口西面水道入口处两块像是龙牙的石柱,大约高10米。从旧图上龙牙石柱表面裂片的纹路结构看,可能和今天岸上带有氧化铁脉和褐色的粗砂(径5mm)沉积岩同属一类,南边岩石(比例宽2大过高1)位置旧记载都认为是在圣淘沙岛西边的丹戎里茂角外海中的不远处,笔者认为可能不正确,笔者的新考究认为是在丹戎贝拉亚红信标灯方向254度70米远海中深6浔(11米)处注明Blayar Rk(Berlayar Rock)的地方。新的考究龙牙门海中二岩柱之间距离应为100米。稍偏东边岩石(Lott’s Wife rock,比例高2大过宽1)位于拉柏拉多公园 Tanjong Berlayar丹戎贝拉亚角崖壁尾端东南方向10米处水边,马来人古称之启航之石(Batu Berlayar)。图5为1709年无名氏手绘龙牙门海中岩柱海图,北面是启航之石或罗德的妻子石(Lott’s Wife rock),龙牙门内岌巴港内北岸也画有居屋。图6为1823年绘的风景画,英国人称右边(向西方向望)痩尖石为罗德的妻子石(Lott’s Wife stone)。龙牙门海中岩柱中间水道深40米(22浔)寛只有100米,在经过二石柱中间后的岌巴港入口,两边长满高树,古代记载船只经过时船桅会碰擦到树枝,海盗会从树上跃下到船上抢劫。1848年英国政府为了加宽岌巴水道,将此龙牙门海中二岩柱炸掉(图7)。

图4 1604年艾勒迪亚Eredia的新加坡水文图

图5 1709年的手绘海图龙牙门

图6 1823年绘的风景画(1823年绘)

图7龙牙门二石原来位置,位于拉柏拉多公园南海中

葡萄牙占领满剌加国(马六甲)的军官伊曼纽尔·哥迪赫·德·艾勒迪亚绘Emanuel Godinho de Er édia曾经记录,新加坡河畔在1398年就驻扎了由柔佛王室委派的港务局长Xabandar(shahbandar /port master’s house),他1604年绘制的新加坡水文地图也记录了港务局所在处(图4),并记载丹戎愚、勿洛河、丹那美拉和樟宜角的位置。

新加坡海峡是旧时南中国海通往马六甲海峡与印度洋最短必经之路。所以根据以上记载,不止船只必须经过此水道,新加坡岛同时也是船只下锚停泊、运载和交易货物或补给食水粮食的港口。新加坡也不只是1819年莱佛士登陆时所形容的小渔港,更是早期郑和下西洋海上丝绸之路和西方香料运输重要的一站。但明朝官方和淡马锡王朝存留文献记载有限。

(二)明代航海技术和仪器

牵星板是用来测量星体(主要是北斗星)距水平线高度的仪器,由12块(不同角度)方形板借“过洋牵星图”测出船横跨印度洋时的纬度。

针路是以24方位,不同于现代360°的航向,每方位之间相隔15度,若共享两个相邻的方位,则细分成48方位,之间相隔成7.5°(图8)。导航向是根据罗盘或指南针,之前的宋朝水罗盘在明朝时已有一些改成旱罗盘,郑和下西洋时船队用的是水罗盘(图9)。福康宁山出土元青花水罗盘碗有“筭”字(和“算”同音同义)碎片。

更作为时间计程单位计算每一段航程距离。1日=10更,1更=2.4小时。古时1更(2.4小时)一般指帆船航速为60里(30公里/1.853海里)=16.18海里/2.4=6.7节(海里/小时)。但以郑和每次约200艘的大船队,要保持整体的阵型,加上不同风速和风向、潮流,在狭窄海峡频繁转道,航速可能降至一半。

打水是测水深的动词。以托(双手左右张开的距离大约为1.5米)为水深单位。用铅锤和绑上深度记号的绳索测出水深(图10),加上铅锤凹底填上如羊脂可以沾上海底不同质地和颜色的泥,珊瑚或沙,若无则为硬石底,由水文记录大概能辨别出船所在位置。

图8 二十四方位罗盘

图9 福康宁山出土元青花水罗盘碗

图10 宋船南海I号出水铅锤

二 《郑和航海图》相关地名古今对照

《郑和航海图》相关地名古今对照如下:

满剌加:今马六甲,在马六甲河流域,满剌加苏丹王宫就在河口内的东南岸。

官厂:《西洋番国志》(1434年)记述了宣德八年作者随郑和第七次下西洋的经过。关于满刺加国有如下记载:“中国下西洋舡以此为外府,立摆栅墙垣,设四门更鼓楼(笔者由此猜测外围是四方形),内又立重址城,盖造库藏完备……”也即船队在马六甲设官厂,作为下西洋船队的临时贸易中转站、基地或明朝的外府,外围设立木栅的围栏,建有四城门和看更守卫的鼓楼,内又建结实的城墙和完备的仓库银库。地点就在今马六甲河西北岸,位于Lorong Hang Jebat的郑和文化馆可能是中心,与河对岸的马来王宫正好相对。官厂范围有待考证,大概是从东南面和东北面靠马六甲河畔(青界线),西北面沿着城堡街(Jalan Kubu,红界线),和未填海之前西南海岸线,在陈帧禄街(Jalan Tun Tan Cheng Lock)的后面(蓝界线),官厂大概是500×600米的长方形范围,两边靠河,一边靠海,一边城堡所保护(图11)。2004年建郑和文化馆时,发现一口水成岩雕成的小圆井圈,当地老人称将军井,如今还有泉,在井底挖出三枚“永乐通宝”铜币,一件 “大明宣德年制”款朝天耳三乳足铜炉(图11A)和一些明朝碎瓷片。10多年前从附近马六甲河床捞起一大船木舵叶,约高3米,宽4米。建造官厂供修船(所以有留下现在的打铁街)与货仓存贮钱粮和货物之用。船分小队去不同港口,再聚集在马六甲河口外的马六甲岛(Pulau Malacca)内锚地装满粮食与货物,然后一起出发回航。郑和也在印度尼西亚的苏门答腊岛北部洛克肖马韦Lhokseumawe近海的一岛(1×4公里)建有另一官厂。

图11 明永乐郑和在马六甲建官厂的大致范围

图11A马六甲官厂将军井底发现的 “大明宣德年制”款朝天耳三乳足铜炉

射箭山:今西马来西亚峇株巴辖镇(Batu Pahat)边的山(Gunung Banang),高432.38米。

毘宋屿:在马六甲海峡南部偏东,属西马来西亚海岸外的皮散岛(Pulau Pisang),也称香蕉岛。岛上现有灯塔,但由新加坡代管理。

平洲:在马六甲海峡南端的西部,今印度尼西亚兄弟岛(The Brothers),岛上现有灯塔。

吉利门:在马六甲海峡南端的西部,今印度尼西亚吉利门岛(Pulau Karimun)。分大吉利门岛和小吉利门岛。

沙糖浅:在新加坡海峡中部南端,位于莱佛士灯塔261°5.1海里处,今印度尼西亚尼巴岛(Pulau Nipa/Tree Island),几米长且矮的岛,原来岛上有尼巴棕榈树和沙塘,是非常重要的航道转折点,但古时地标小不明显,几个礁石浅滩都在附近。船容易搁浅。现建有航海灯塔。

凉伞屿:在新加坡海峡中部南端,今印度尼西亚红屿(Red island)Pulau Pelampung,在沙糖浅东南方3海里的地方。

长腰屿:属新加坡,在新加坡海峡最南端沙都姆岛(Pulau Satumu,Coney柯奈岛),马来语Pulau 是“岛”,Sa是“一”,“Tumu”是一种高大的沼泽红树Bruguiera confugata,全文就是一棵红树岛,是莱佛士灯塔所在。可能是明代对新加坡本岛(17—18世纪葡萄牙称新加坡为长岛,Pulau Panjang)经过这一地段笼统的称呼。在西南3海里处就是凉伞屿。此段南部海峡窄处只有3海里,也是最危险处。东西来往船在这里必须改航道以避免搁浅。

牛屎礁:在新加坡海峡中段南部的水牛礁/布法罗礁(Buffalo Rock),在棋章山岛(圣约翰岛)212°的4海里处,属印度尼西亚水域称Karang(珊瑚)Banteng(公牛),也是海峡重要地段和危险之处。

琵琶屿:从海图看是在长腰屿(沙都姆岛)与官屿(棋章山/圣约翰岛)中间又最靠近主航道北边的岛,所以推测是属新加坡的石巴洛岛(Pulau Sebarok,长740米,宽280米),希望有更多资料以确定。

琶挠屿:新加坡海峡南部,今印度尼西亚指小桑布岛(Anak Sambu),希望有更多资料以确定。

淡马锡:Temasek,14世纪新加坡岛古王国的名,也称新加坡拉,长岛。王城在新加坡河畔东边58米高的皇家山顶,现称福康宁山上。但《郑和航海图》却误把淡马锡国画在马来半岛的南端陆上,而非单独四面环海的新加坡岛上。

淡马锡门:中国航海古语“门”指狭窄的水道左右有两个靠近的障碍物或一条海峡。应指位于本岛南面新加坡主海峡(Singapore Main Strait/ Govennour Strait )中段偏西,因靠近新加坡所以称为淡马锡门,在《郑和航海图》距离长腰屿之南海峡中线1.5海里的水道,离西南的凉伞屿仅有3海里宽,西偏南5.1海里是沙糖浅,东偏南4.5海里是牛屎礁。由吉利门往东或白礁往西,都必须在长腰屿之南或淡马锡门调整航向。此水域的深度是大约27—91米。

官屿(新加坡):在新加坡的棋章山岛(Pu Sakijang Bendera,圣约翰岛,St. John Island,图12)。从莱佛士灯塔南65°航行7.3海里就是此岛,长1390米,宽426米,面积40.5公顷。除了新加坡海峡有官屿,《郑和航海图》还有其他两处出现官屿,分别在印度尼西亚的贝哈拉岛(Pulau Berhala,在苏门答腊岛与新格岛之间)和马尔代夫的马累岛(Malè,在斯里兰卡西南400海里处),马六甲和苏门答腊岸外的洛克肖马韦(Lhoksemawe)两地的官厂为郑和下西洋的海外贸易基地,用途为中转站,笔者推测官屿和官厂可能有相似的功能,但官屿的规模、地位和重要性可能比官厂小或低。设立官厂或官屿必须有以下必备条件:地点四通八达,便利的安全深水道,避风港的锚地,有水源,是粮食和多种货物交易或集散地。

图12 官屿(新加坡)(1965年海图,深度单位浔,高度为英尺)

龙牙门(海峡):龙牙门是耸立岌巴港口西面水道入口处的左右两沉积岩柱启航之石,但多处古籍从航向和航程记载郑和主船队经过新加坡主水道上的龙牙门(并非岌巴水道),古语“门”是水道或海峡,笔者认为这里是指官屿南的主海峡,因靠近岌巴港的龙牙门海中岩柱,所以称新加坡主海峡称为龙牙门(海峡)。笔者在名后特意标注“海峡”二字避免混淆。这是世界各地对海峡的称呼方法,譬如新加坡南部主航峡现在也称新加坡海峡,它并不在本岛边沿,而是在南部5海里。郑和本人或个别船只可能直接经过岌巴港的龙牙门海中岩柱到新加坡本岛,但整个船队200艘船来回马六甲和中国,应该只走水深大约18-110米的新加坡主海峡/龙牙门(海峡),这是最短和安全的捷径,会避开狭窄多浅滩(东部水道最深7米)、航程更长、有海中二岩柱(龙牙门)的岌巴港内水道。

答那溪屿:今西马来西亚半岛南端的柔佛(Johore),该地旧称Ujong Tanah,马来语意为海角或大地的尽头。16世纪中期,旧柔佛苏丹王朝的王宫城堡位于柔佛州东部,在柔佛河往北上游方向14.4公里的河东畔。

鳌鱼山:应指在新加坡海峡中部南面,今印度尼西亚的峇淡岛(Pulau Batam), 《郑和航海图》此岛的位置有误,不应在白礁正南方位,应该在其西偏南18.3海里处。

马鞍山:指在新加坡海峡东端南面的民丹岛(Bintan)上中部360米高的大民丹山(Gunung Bintan Besar)。《郑和航海图》此岛的位置有误,不应在白礁西面方位,应在其正南8海里处。鳌鱼山和马鞍山在《郑和航海图》的左右位置应该对调。

白礁:在今新加坡海峡东端水道南部,即属新加坡领土的佩德拉—布兰卡(葡文名Pedra Branca),意为白礁岛,是几块白色的花岗岩石,在低潮时露出水面的面积是37×60米,此处设有霍斯堡(Horsburgh)灯塔,是非常重要的航海地标,从南中国海去马六甲海峡,必须在此岛北部经过进入新加坡海峡。

罗汉屿:在新加坡海峡东端入口的北面,为马来半岛东南角岸外的利马岛(Pulau Lima),由五个小屿组成。白礁和罗汉屿二岛成为海峡东端最窄的入口咽喉,罗汉屿在白礁西偏北7海里处,水道最浅16.5米,一般30-60米,和古籍的记载(打水15托×1.5米=22米)深度接近。

昆仑山: 越南之南水域的昆仑岛(Poulo Condore)。

丁加下路:今马来半岛东北岸的丁加奴(Terengganu)

彭杭港:今马来半岛东岸的彭亨港(Pahang),位于关丹河口。

苎麻山:今马来半岛东南岸外的刁曼岛(Pulau Tioman)。

东竹山:今马来半岛东南岸外的奥尔岛(Pulau Aur)。

将军屿:今马来半岛东南岸外的丁宜岛(Pulau Tinggi)。

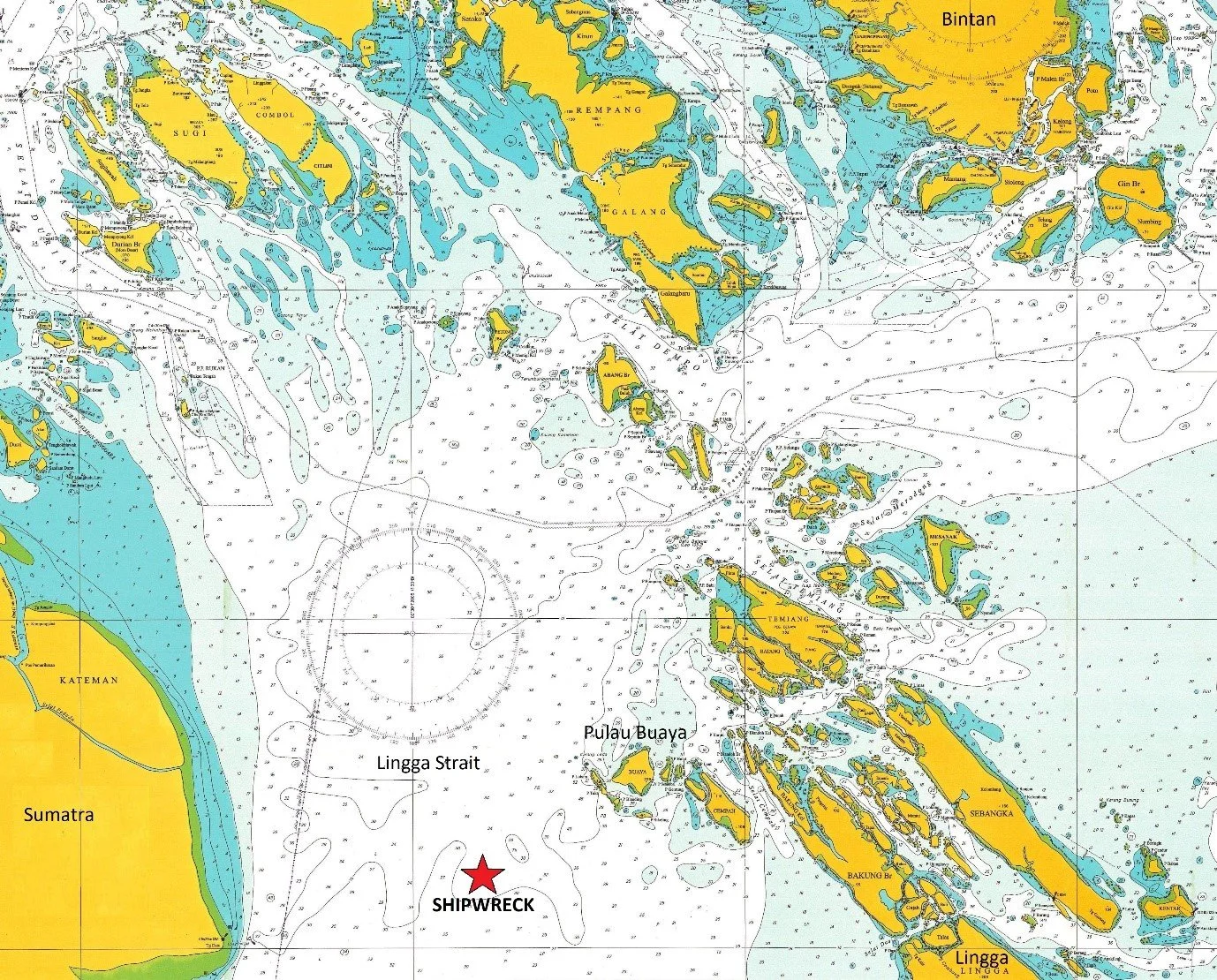

凌牙岛:今印度尼西亚民丹岛(Bintan)正南95海里处凌牙群岛中最大一个岛(Pulau Lingga,图13)。此岛长88公里,最宽30公里。岛西南处有一高山Daik Mountain,高1165米, 顶有二小尖如牙的石柱(图14,原有三柱,现只剩两柱)。“凌牙”(Lingga)在兴都教崇拜的柱形雕塑器为男性生殖器 Hu lingam有关,在形上也和山上二柱相似。元、明和清称此地凌牙岛,龙牙门山、龙雅山、龙雅大山和凌牙国,也因1165米山上二石柱像龙牙,现在当地老潮州人以潮州话称此为龙牙山。唯有在《郑和航海图》注明此岛为“龙牙门”,未在其他古籍找到这种用法,和新加坡“龙牙门”的水中岩柱属不同地形,但用同名,由此造成很多混淆。笔者认为名字中凡是带有凌、岛、大、山、雅等字,是指属印度尼西亚凌牙群岛中的凌牙岛。但如单独出现龙牙门时,则必须要靠古籍资料,如启航、目的地,和其他附近地标的相对位置或航道所在,来判定是新加坡的龙牙门海中岩柱,还是印度尼西亚的凌牙岛。

元朝汪大渊称新加坡的“龙牙门以单马锡番两山相交,若龙牙,中有水道以间之”,就是两海面石柱的中间水道能行船,这和印度尼西亚的凌牙岛高山上二石柱之间不能行船是最大的不同处。

图13 印度尼西亚的凌牙岛

图14 印度尼西亚的凌牙岛的龙牙山/龙雅山/龙雅大山

三佛屿:在今印度尼西亚位位于凌牙群岛中第二大岛称新格岛(Pulau Singkep,图13),地处凌牙岛西南方5海里。

彭加山:今印度尼西亚的邦加岛(Pulau Bangka),面积大约400×50公里,在苏门答腊南岛南端与加里曼丹岛之间的大岛,距苏门答腊岛11海里。

官屿(印度尼西亚):属印度尼西亚的贝哈拉岛(Pulau Berhala),面积大约1×0.5公里,在苏门答腊岛与新格岛(Pulau Singkep)海峡的中央。从凌牙岛往詹卑途经此岛,在船右边半海里距离处经过。可能为郑和在印度尼西亚南部较小的基地,中转站或外府。

鬼屿:苏门答腊岛北边沿的兰散岛(Pulau Rangsang),50×15公里的长形岛。和大吉利门岛隔着13海里宽的格兰海峡(Gelam Strait),南端水域是甘巴港和甘巴河的入口(图27)。

东吉山:印度尼西亚榴莲海峡的苏吉岛(Pulau Sugi Atas/Bawa),在榴莲岛(Pulau Durian)东北4海里处,峇丹岛西南处(图27)。

甘巴港:为印度尼西亚苏门答腊岛古国甘巴Kampar的同音,位今甘巴(Kampar)河流域,甘巴港位于该河口(图27)。

甘巴门:出了甘巴河口对面就是昆杜岛(Pulau Kundur),河口外就是7海里宽的甘巴门,今称格兰海峡。甘巴门(格兰海峡)很窄的水道是要在牛昆礁和仁义礁二礁中穿过(图27)。

牛昆礁:在苏门答腊的格兰海峡内的二小屿Pulau Belembang(长50米)和Pulau Burung(长120米),二屿相隔1海里。在鬼屿东南4.5海里处,在甘巴河口外6海里处(图27)。

仁义礁:在苏门答腊的格兰海峡内的200米长小屿,在昆杜岛,西北3.6海里处,也在甘巴河口外6.4海里处(图27)。

三 郑和下西洋在新加 坡周边海域航线考

图1和图2中来看,郑和下西洋在这一海域主要有三条航线:新加坡海峡航线:南中国海往马六甲海峡或相反回航的方向;凌牙岛以东航线:南中国海往凌牙岛、詹卑、旧港、爪哇或回航(古籍有记载,但海图没画航线);苏门答腊沿东北岸航线:马六甲海峡往詹卑、旧港、爪哇或相反回航方向。

此外,还有一条苏门答腊岛沿西南岸航线:阿齐往旧港、爪哇,在下西洋里没记载,可能是茅元仪编书时后添加的,所以本文对此航线不归纳或讨论。

(一)新加坡海峡航线

1.古籍中有关经过龙牙门、官屿、淡马锡、淡马锡门、长腰岛的记载

(1)元朝汪大渊撰《岛夷志略》中有两处记载:“龙牙门:门以单马锡番两山相交,若龙牙,中有水道以间之。田瘠。稻少。气候热”,“班卒:地势连龙牙门后山……”。

(2)随郑和三下西洋的马欢在《瀛涯胜览》的“满剌加国(今马六甲)”条:

自占城(今越南)向正南,好风船行八日到龙牙门(海峡)入门往西行,二日可到。

(3)明慎懋赏辑《四夷广记》的“福建安民镇往满喇咖国针路”条:

龙牙门(海峡)夜间不许行船,切防南边牛屎礁,过长腰屿又防南边沙塘浅及凉伞礁。

(4)费信《星槎胜览》著于1436年,作者是四次随郑和下西洋的翻译官。书中记载 “龙牙门”:

山门相对,如龙牙状,中通船。田瘠榖薄,男女穿短衫,围稍布。掳掠为豪,番船于此防之,今人夜舶不敢行,以其多盗,且南有凉伞礁也。中打水三十托,北二十托,南八九托,又过淡马锡门,用庚酉及辛戌针,三更取吉里门山;吉里门山打水二十七托,两边有浅,用干亥针,三更取昆宋屿;昆宋屿打水二十五托用单亥针五更取箭屿;箭屿打水三十四托用干戍针五更取五屿;五屿(先时酋开镇于此,此中有真五屿假五屿,沿山而入为马六甲)。

(5)《顺风相送》成书于约1593年,其源应起于明漳州诏安人吴朴的《渡海方程》(撰于1537年),可能溯源于明永乐元年(1403年)奉使海外的尹绶编绘之《海道图经》。其中记载:

暹罗往大泥、彭亨、磨六甲:往来须寻白礁为准,打水十五托。礁在帆 铺边马户边,亦不可近屿,防浅,打水八九托正路。用庚酉(262.5°)五更入龙牙门(海峡),流水急,夜不可行。出门了又过淡马锡门,用庚酉(262.5°)并辛戌针(292.5°)三更取吉利闷山。

右边西去山二号:苎盘山外打水三十托,内二十四托。南头二角尖,有一个小屿西头低。东竹山远看南鞍样。东边过船三十托水。远看东高西下拖尾,下屿在西边。西竹山远看南鞍样,门中三十托水。见将军帽。将军帽远看头盔样,山边有小屿,南有帽带是火烧屿山及海山。火烧山打水二十托。远看尖,近看平,小浅,内过七八托水。猪母山相连。马鞍山探山入门东边,东北有尖山。有鱼食钓。西有小屿。达罗汉屿有坤身近门可过。北坤身上浅四托水外过。夜门不可行船,防礁,近看平坤身水紧不得行。白礁正近港打水三五托,礁与水相对,离浅有三十托水。若过浅,仔细,草屿,外过三十托水,见长腰屿,内过淡马锡门。又礁与港平对换一边船对白礁进,或礁在帆铺边。淡马锡门打水三十托(45米,符合今海图33—44米的深度,见图16),夜不可行船。长腰屿打水三十托(45米)龙牙门(海峡)中央有三十托见长沙浅(笔者注:岌巴港入口的水道最浅27米与此处不符),北边二十托,南边八九托。石礁多,流水紧,夜间切记不可行船。牛屎礁仔细入门见长腰屿,二十余托水,防南边。凉伞礁北边打水二十九托。吉里门打水二十托,正路见大小尖山八九个,西边有浅。昆宋屿西边坤身有浅,南边三四托,正路有三四个小屿。仔细行船,外有高下泥地。满喇咖假五屿打水三十五托,是老古石岸所山嘴。文鲁古湾内浅可防,打水三十托正路。

广东往磨六甲针:船沿山使前是占城(今越南)新州港口屿外过船……用丁未二十更船用单未二十五更船取苎盘山及东西竹将军帽。远看见将军帽内及火烧山。丁未针十五更船取白礁。北及南鞍并罗汉屿。白礁在帆铺边过船。用单酉针(270°)五更船取龙于(牙)门(海峡)。夜不可行船,门平防南边有牛屎礁。过长腰屿,防南边沙浅及凉伞礁。用辛戌针(292.5°)三更船取吉里闷山。干亥针五更船平昆宋屿,单亥针(330°)五更船取前(箭)屿。干针(315°)五更取五屿。沿山使取磨六甲妙。

满喇咖回广东针路:浯屿门放洋,用辰巽五更船平射箭山。打水十九托,用辰巽五更船取昆宋屿。打水十二托。对门南有泥浅,北边坤身尾有老古石浅。单巽针(135°)三更取吉里闷山,沿山使北边坤身尾谨防。单辰(120°)并乙辰(112.5°),二更取长腰屿不可行南,恐犯凉伞礁及沙塘浅。出龙牙门(海峡),夜间不可行船。单卯(90°)针取官屿,防北(有误应该是“南”,见广东往磨六甲针)边牛屎礁。甲卯针(82.5°)五更船取白礁北边过行船,打水十五托(22.5米, 今海图水道最浅16.5米,一般30—60米)正路,防北边罗汉屿,有礁,打水六七(10.5米)托正路,要防礁浅,方出门离白礁远。

(6)明朝张燮的《东西洋考》卷9:

罗汉屿(有浅宜防,往来寻白礁为准。往满刺加从北边过船,用庚酉(262.5°),五更,入龙牙门(海峡),龙牙门(海峡)……中打水三十托(45米,今海图水道中部47米),北二十托(30米,今海图水道北部深27米,棋章山南0.3海里),南八九托(12—13.5米,今海图水道南部15米,Batu Berhanti北0.4海里,图15)。又过淡马锡门。用庚酉(262.5°)及辛戌(292.5°)针,三更,取吉里问山了。

图15 1949英国海图(深度单位浔),新加坡海峡与《东西洋考》卷9龙牙门(海峡)深度一致

(7)图1航道上的针路:“吉利门五更,船用乙辰及丹辰针取长腰屿出龙牙门(海峡),龙牙门(海峡)用甲卯针五更船取白礁”。

我们结合这条针路记载和上述5中“满喇咖回广东”比较准确的针路,在新加坡海峡卫星图上列出准确路程和航行方向,呈现郑和的航行图迹,并在旧地名边上标上现代地名(图16)。由于本地和外地人对地名有不同称法,经历600多年的改变,再加上《郑和航海图》并非依据准确详细的地理勘测和正确比例画图,单凭从右到左长手卷旧图,很难把古地名与现代名称一一对应,也会产生严重的错误或不同的看法。因水文和陆地几百年几乎不变,唯一可靠的是根据上述古籍上多源、准确的针路、航程、打水(测深)和其他辅助叙述,如重要转航道点近距离的浅滩或礁石,牛屎礁、凉伞屿和沙糖浅等,可以准确地将地点还原。但是还有少数地名因资料不足有待进一步确定。

关于古时针路的准确性,旧罗盘只有24方位,可以再细分到48方位 或360°/48=7.5°,但考虑到罗盘上的磁针短,设计和装置上有误差,罗盘和船只摇晃,地球各地的正北和磁针差,以及当时没有精准海图和其他因素,古时针路画到今地图上,能有10°上下准确已是不错。

图16 图1针路和《顺风相送》“马六甲回广东针路”记载与今地名在卫星图上的航向和距离

(8)新加坡古时称淡马锡,当地马来人称长岛,西班牙人贝林(BeJacques Nicolas Bellin)1755年画的马六甲到新加坡海峡海图局部(图17), 把新加坡称为长岛。古时当地人也称圣淘沙岛为绝后岛(Belakang Mati)和长岛。附近的Banc aux Arbresas as Pulau Nipa/Tree Island沙糖礁(尼巴岛)是非常重要的航海标志,常出现在16—18世纪西方新加坡海峡的海图上。Isle la Violle 是小提琴岛(Pulau Biola or Violin Island),在长腰屿(沙都姆岛莱佛士灯塔)以北0.3海里处。I. St Jean (St John Island) 就是圣约翰岛(棋樟山)。西班牙驻菲律宾总督西尔瓦John De Silva 于1616年从马尼拉去马六甲时探出这条新加坡海峡水道,为纪念他,17世纪称此海峡为总督海峡Detroit du Gouverneur (Governor Strait )。古籍里的淡马锡门就是总督海峡偏西的一段。中西在不同时期对这段海域都有相似的记载。

图17 西班牙人贝林Bellin画的1755年海图局部(新加坡国家图书馆藏)

四 依据史料对郑和下西洋的新加坡海峡航线的探讨

(1)《岛夷志略》《海录》和《星槎胜览》三次提到的龙牙门,是到岌巴港的拉柏拉多公园,或经过Tanjong Berlayar 角外海中双石柱中间的水道。其余八次航线里提起的龙牙门不是岌巴港西入口,笔者认为经过棋樟山(圣约翰)岛南的主海峡(Main Strait)就是龙牙门(海峡)。汪大渊和费信两次提起淡马锡番,指的是番国新加坡本岛。然而其他四条航线里的淡马锡门则是指航行经过距离长腰屿(沙都姆岛Pulau Satumu莱佛士灯塔)1.5海里之南的新加坡主海峡。

(2)《东西洋考》里的龙牙门(海峡)(图15)北30米、中45米和南12—13.5米三处深度,和近代海图棋章山南新加坡主海峡的北、中和南三处的深度非常接近,只相差2—3米,与龙牙门双石柱(岌巴港入口)中间水道所在处18米的深度相差较大,证明棋章山之南水域就是龙牙门(海峡),而非他处。

(3)《顺风相送》中“暹罗往大泥、彭亨、磨六甲”条、“广东往磨六甲针路”“满喇咖回广东针路”、《东西洋考》《郑和航海图》五条航线都非常清楚注明,从白礁到龙牙门(海峡)航行时间需5更=(5×2.4)=12 小时,

“暹罗往大泥、彭亨、磨六甲”“广东往磨六甲针路”和《东西洋考》三条航线从龙牙门(海峡) 到吉利门航行时间需3更=(3 ×2.4)=7.2 小时。

采纳以上三条针路一致的3更而非郑和海图上的5更,是比较符合实际龙牙门(海峡)到吉利门之间的距离的22.1海里(40.9公里)。

全段新加坡海峡的航行时间需要5更+3更=8更(12+7.2=19.2小时)。从今海图测出总距离=58.8海里(109公里,58.8海里/19.2 小时=平均帆船速=3.06节或5.67公里/小时。

张江齐用郑和的15条不同针路或航线计算出郑和船队的平均航速为6.65公里/小时 ,也就是3.59节。[1]郑和船队在新加坡海峡一般低风速下计算出航速3.06节,是可靠也是可以接受的。

以3.06海里每小时(节)航速推算出:白礁到龙牙门(海峡)(棋章山南)5更这段=36.7 海里(6 8.0公里);龙牙门(海峡)(棋章山南)到吉利门岛3更这段=22.1海里(40.9公里)。

依据以上三航线不同段在海峡的针路和准确路程,对照今海图,是经过白礁、罗汉屿—龙牙门(海峡)(棋樟山/圣约翰岛)之南—牛屎礁之北—淡马锡门(沙都姆岛Pulau Satumu,Coney柯奈岛,莱佛士灯塔)之南—凉伞屿和沙糖浅之北—吉利门岛, 可以确定,《郑和航海图》的航线是在没有偏离新加坡主海峡的情况下,由南中国海直接到马六甲海峡,或同样相反的回程(图16)。

(4)《顺风相送》“满喇咖回广东针路”与“暹罗往大泥、彭亨、磨六甲”“广东往磨六甲针路”和《东西洋考》三航线稍微不同,除了往东针路,还特别提供吉里闷山到长腰屿(沙都姆岛,Pulau Satumu,莱佛士灯塔)路程为“二更”,从长腰屿用单卯(90°)针取(航向)官屿 (但没说明航程时间),官屿走五更船取白礁北边过行船。从“暹罗往大泥、彭亨、磨六甲”“广东往磨六甲针路”和《东西洋考》三航线在整个海峡航程为八更(19.2小时),所以找出从长腰屿到官屿距离=八更减掉七更(2更+5更)=1更(2.4 小时×3.06节)= 7.3海里。这7.3海里距离非常重要,因为它告诉我们从长腰屿(莱佛士灯塔)往东7.3海里水程,就到达只有2海里宽的龙牙门(海峡)的官屿(棋樟山/圣约翰岛,Pulau Sakijang Bendera /St.John Island)之南(图18)。

如果有人认为主船队有偏离新加坡主海峡,比如绕远路去岌巴港浅海道经过龙牙门石柱礁石,航行方向就不一样,而且整段海峡需要的时间就不止八更,也是非常危险的。

[1]. 张江齐:《郑和航海天文导航技术》,载廖建裕 等主编:《郑和与亚非世界》,马六甲博物馆、国际郑和学会,2012年,第103页。

图18 满喇咖回广东针路:长腰屿到官屿(深度单位浔)

(5)官屿在新加坡的重要性

葡萄牙天文学家兼数学学艾勒迪亚(Manoel Godinho de Eredia)1604年绘制的新加坡水文图记载,南部二岛一起同名为Pulo Siquijan(马来语吠鹿的岛)。其中之一就是棋樟山(圣约翰)岛(图19)。莱佛士1819年登陆新加坡前一天,先登上棋樟山和柔佛苏丹天猛公阿都拉曼见面。之后在岛上设立讯号站和招徕船只。此岛几百年前受统治者重视和开发,土著和中国移民聚居。因为在新加坡主海峡边沿,避风港深水锚地,离龙牙门(岌巴港)和新加坡河口近,方便贸易。

这里长1390米,宽426米,面积大,地势平坦,适合盖大型防御、货仓或住宿。明朝永乐时,新加坡可能再回到马六甲王朝的控制,这样的关系和优越的地理位置,使棋樟山成为明朝在新加坡的海外贸易基地或中转站的官屿。这也是新加坡600年前和永乐朝的特别关系和历史新发现。

除了新加坡的官屿,《郑和航海图》还有另外两个官屿,可惜明代史料没有更详细的描述或定义。但都出现在交通要道上, 唯有巩珍对马六甲官厂描述比较清楚,或许可以从中找到答案。

图19, 1604年艾勒迪亚地图上Pulo Siquijan是棋樟山岛,是新加坡的官屿所在地

笔者也在棋樟山两处平坦地的边沿,找到晚明、清朝和民国时期的陶瓷碎片256块,总重量达3.96公斤,多是普通民窑的瓮、罐、碗、碟、壶、枕头,图20是部分代表性陶瓷碎片,其种类推断大致如下:

晚明:福建晋江磁灶窑白泥透明釉陶瓮、晋江磁灶窑酱/黑/紫金釉或素胎陶罐(其中一片带“泰”字)、龙泉、福州影青、福州白瓷、德化青花、永春青花、泉州瓷碗、漳州青花瓷(足带砂)、福建金门钴料青花。

清朝:细工兰花纹、“灵”字青花瓷、 欧洲釉下彩盘、带英文字商号款英国青花(J&MPE & Co Lt.钟形商标 )、石湾绿釉陶、宜兴白泥天蓝均釉罐、黄和红粉彩。

民国:青花瓷、印青花瓷、青花狮子牡丹枕、潮州彩瓷、潮州朱泥壶。

图20 笔者在棋樟山岛上发现的部分陶瓷碎片

笔者发现的陶瓷片只是在两处地表,周围还有大片平地,都已被现代建筑物覆盖。瓷片中有明晚期福建泉州、晋江磁灶窑的民窑陶瓷、影青、龙泉和青花。两块最大可拼接的瓷片,可能是磁灶窑高瓮的底,角头和边的陶片15×11×3.5公分,从边弧度推测,底径为20公分,一般这类瓮外上釉,但没到底边,此陶白胎内和底部透明细开片的釉(图21)。

新加坡前国际郑和学会会长陈达生博士收藏一件明代稀有磁灶窑瓮(图22)。传说郑和下西洋时运出大量此种瘦高圆瓮作为出航压舱水,装食水和食物之用,当地称郑和或三宝瓮,也和其他中南半岛产的瓮统称玛塔班瓮(Martaban jars),在中国因大部分出口反而少见。

图21 笔者在棋樟山岛发现的磁灶窑陶碎片白胎透明釉瓮

图22 明永乐磁灶窑酱釉瓮, 陈达生博士收藏

岛上找到明晚期和清早期的瓷多数是福建窑,证明早期岛上曾有华人聚居,1991年由新加坡国立大学历史系考古队到实马高岛海边普查采集到一件永乐青花小茶杯(见笔者的文章《郑和船队的青花茶杯》链接:

(https://www.limkw.com/zhenghe/guanyu/singapore/chinese/3wb2i7en7lu4jt75nod5urga6mfi5t)

(此件实马高岛上的青花小茶杯图22 B同(1) 肯尼亚郑和海难船员的后裔传家宝青花小茶杯(2)马六甲和船队出水的永乐青花小茶杯都是郑和船队用的青花茶杯。因为实马高岛就在官屿 (圣约翰岛)以西10公里处图22C。官屿(圣约翰岛)上的岛民极可能把这明代小茶杯后来转移到实马高岛上。加强笔者对棋樟山是官屿的看法。希望学者们能做更深的考究或考古挖掘,证明郑和在新加坡的活动。期望官屿的发现,能填补淡马锡王朝灭亡之后,葡萄牙人1613年来捣毁狮城聚落之前历史空白的一页。

图22 B 实马高岛1991年采集(错误注明19-20世纪)实为永乐青花西番莲茶杯, 新加坡国立大学博物馆藏

(6)对林我铃先生观点的商榷

林我铃先生提出龙牙门就在廖内海峡北口(位于峇丹和民丹岛之间),而淡马锡则在廖内海峡南口。他认为郑和船队由马六甲回中国或去马六甲,没有横贯东西整段新加坡主海峡,而是从吉利门岛由榴莲海峡向南,从大榴莲岛南向东横跨经过峇丹岛南部加朗岛(Pulau Gelang)的灯婆峡(Selat Tempo),向北驶入廖内海峡,出廖内海峡北口再驶向白礁”(图23)。也即郑和避开新加坡主海峡,走更长、更危险的榴莲、灯婆和廖内海峡

图23 林我铃《龙牙门新考》考证的郑和船队航线

笔者并不认同郑和船队航行榴莲和廖内海峡的观点,理由如下:

第一,榴莲、灯婆到廖内海峡之间礁石浅滩密布,大榴莲岛到加朗岛几处最深才7米,也与《郑和航海图》和上述明代古籍记载更深的水道不符,郑和船队最大宝船的吃水深度超过6米,[1]航海决策者不会不顾搁浅危险去选此航线。

第二,此线必须频繁改航向12次(郑和或明代过海峡的针路只要2到3个航向),其中两段所要用的针路航向为正南和正北,同《瀛涯胜览》“前往满剌加国(今马六甲)”条记载的龙牙门入门往西行,或明代史籍记载的针路主要方向偏东或偏西,航向和转换数目完全不符,这些廖内岛内假设的针路也未出现在古籍中。在没有雷达、航标或灯塔的时代是不可能做到。16世纪西方帆船和现代大船也只走新加坡主海峡而不走此航线。

第三舍弃原来只需58.8海里(109公里)且安全的新加坡主海峡深水道,选择更危险、更长的廖内海峡航线(135海里,251公里)是不切实际。

第四,以正常帆速3.06节,需要18.4更(44.2小时),这和明代史书的只需8更(19.2小时)不符。若要以8更(19.2小时)走完榴莲—灯婆—廖内海峡全程,则速度必须提高1倍以上到7节,在岛屿之间海风速减弱和频繁改航道的情况下,整个船队不可能达到高速的7节。

第五,郑和船队经过的龙牙门(海峡)、牛屎礁、淡马锡门、凉伞屿和沙糖浅,历来都是属于新加坡主海峡内的地名,尤其是牛屎礁,西文称Buffalo Rock,意为水牛礁,马来语Karang Banteng,意为公牛珊瑚礁,三种文化中的名称意思接近。五个地名里没有一个和榴莲、灯婆和廖内三海峡的地点有关联。

因此,笔者认为郑和船队由中国到马六甲/印度洋/非洲和中东或回航,都是经过和横贯整段东西向的新加坡主海峡,龙牙门(海峡) 和淡马锡门,全部是在新加坡的海域内。

(二)凌牙岛以东航线

古籍中有关南中国海往凌牙岛、詹卑、旧港的记载如下:

1.《大德南海志》三佛齐国管小西洋:

龙牙山、龙牙门、便塾、榄邦、棚加、不理东、监篦、哑鲁、亭停、不剌、无思忻、深没陀啰、南无里、不斯麻、细兰、没里琶都、宾撮。

由此可以看出,龙牙山(凌牙岛)和 龙牙门(新加坡岛)是两个靠近并同时属三佛齐国里不同的地方。

2.《东西洋考》记载:

商船从月港出洋,南航经广东南澳岛、交趾洋、新州港、赤九山、昆仑山、东西竺取长腰屿(这里指廖内民丹岛或白礁),经龙雅大山(凌牙岛 Lingga Island)、彭加山,抵詹卑及旧港(即室利佛逝)。

明代此段航线是从东西竺(奥尔岛,Pulau Aur)经龙雅大山才到彭加山抵詹卑及旧港。

3.《诸蕃志》卷上“三佛齐”:

在泉之正南,冬月顺风月余方至凌牙门,经商三分之一始入其国。

1989年,在凌牙岛西北20海里处的鳄鱼岛附近(图24)发现了一艘北宋时期的印度尼西亚造沉船,出水大量广东窑口笔架山和奇石窑出口的陶瓷,还有铁料,其中一件奇石窑破瓮的肩部有政和六年(1116 年)的印记(图25),北宋奇石窑四系肩印花瓮货物,相关针路见《顺风相送》瞒喇咖往旧港单丙(150°)及丙巳十更取鳄鱼屿。

[1] 根据1957年南京宝船厂出土的舵杆,推断舵页高度超过6米,也就是说宝船最深吃水深也超过6米。

图24 印度尼西亚凌牙岛、鳄鱼岛附近北宋时沉船地点

图25 鳄鱼岛水域出水北宋沉船奇石窑四系肩印花瓮

宋朝时因为名中凌牙门的“凌”字,这里指的是凌牙岛的凌牙门,所以去三佛齐前先把三分之一的货物卸到凌牙岛,而非新加坡。景德镇的元青花瓷也是出口到印度尼西亚的常见货物。

4.《顺风相送·苎盘往旧港并顺塔针路》:

苎盘山(刁曼岛,Pulau Tioman)南边生角尖有山屿。西头低,用丙午针过东西竹山。用丙午针(172.5°)十更取长屿(这里指从民丹岛)。用丁午针(187.5°)十更(94.8海里)取龙牙门山,在马户边来过山。用单午针(180°)三更取馒头屿(Pulau Saja)。用单丁(195°)三更船取七屿。在帆铺边第二山有沉礁。用坤申针(232.5°)取旧港正路。用辰巽针(127.5°)十更船取进峡门。

5.《东西洋考》卷9:

又从长腰屿(这里指从民丹岛/白礁)〈用丁午针(187.5°)十更(94.8海里 以航速3.95 节=24 小时)取龙雅大山,龙雅山〈在马户边过用单午针(180°)三更(28,4海里) 取馒头屿,馒头屿〈收入即是詹卑七更66海里可到〉詹卑。

6.《海录》卷中:

龙牙国(溜哩国),在旧港北,在柔佛西南海,别峙一大山,不与柔佛相连。由柔佛渡海而南,行约日余可到,疆域约数百里,此山多木,大者数十围。中华洋船至此多换桅柁。凡溜里、锡里,大抵皆巫来由种类,唯大亚齐及苏苏,民稍淳良,余俱凶恶,盗劫为生。凡巫来由各国,俱产黑燕窝、速香、降香、鸡骨香、槟榔、椰子、海菜。

笔者推测这里就是在凌牙群岛中的凌牙岛,而非柔佛渡海而南的廖内群岛,因廖内群岛中最大的民丹岛只有13海里或1.4更(3.3小时)航程,而非日余可到。

和凌牙岛有关的针路4和针路5,出自不同的古籍, 出发与中途航线一样,唯一不同的是针路4的终点是比较远的旧港,而针路5是离凌牙岛较近的詹卑,所以笔者取针路5去詹卑的航线画在图26。针路在这海图里列明从民丹岛—龙雅大山(凌牙岛)—馒头屿—到最后的詹卑港的实际航线。

图26 依据明代针路所绘从民丹岛经凌牙岛(龙雅山)到詹卑港的实际航线

根据上述史料对凌牙岛的记载,不同的针路在航向、航速、航程都经过凌牙岛。凌牙岛和龙牙门是相距不远的两个地方,但名字接近。只是《郑和航海图》把位于民丹岛南部的凌牙岛注明为龙牙门,是否茅元仪误编或刻版时误刻,或者是当地潮汕人方言的习惯叫法。我们应把新加坡主海峡和凌牙岛海峡区分开来:(1)龙牙门和龙牙门(海峡)分别为岌巴港海中二石柱和新加坡主海峡;(2)印度尼西亚凌牙群岛的大岛:凌牙岛、龙牙门山、龙牙山、龙雅山、龙雅大山、凌牙国、龙牙国(溜哩国)。

(三)苏门答腊沿东北岸航线

古籍中关于马六甲海峡往詹卑、旧港的记载:

1.《四夷广记》满喇咖往旧港及回针条:

(甘巴门)单干四更取仁义礁。对甘巴门港口可防,恐犯牛屎(昆)礁,水涨不见,近北边中央行妙。单壬及壬癸取鬼屿东边过。

2.《西洋朝贡录》卷上“满剌加国”:

由旧港而往,针位:十更过官屿(贝哈拉岛Pulau Berhala)之左,又五更至长腰之屿(在凌牙岛西北的小岛),见三佛之屿、鳖鱼之屿。又五更至甘巴门之水。其溜迅急,右曰仁义之礁,左曰牛尾(昆)之礁,前曰鬼屿。又五更平披宋之屿。又五更取射箭之山。又五更至五屿。循山而至其国。

3.《顺风相送·瞒喇咖往旧港》:

开船用辰巽五更取射箭山,打水二十托。辰巽(127.5°)三更28.4海里取昆宋屿,西边有浅,打水四五托。巽巳(142.5°)、单巳(150°)五更(47.4海里)取吉里问山,夜不可行。丙巳(157.5°)、单巳(150°)四更(37.9海里)驭鬼屿(兰散岛)东南过格兰峡,西南恐犯牛屎(昆)礁,水涨不见,对过是甘巴港口有仁义礁。单巽(135°)四更(37.9海里)取甘巴门过。见。单巳(150°)四更(37.9海里)此取佛寺屿西边过。单巳(150°)四更(37.9海里)取单屿。单巳(150°)及丙巳(157.5°)五更(47.4海里)沿山打水六七托,使五更(47.4海里)取旧港口,中有一州是正路,须认真为是。

将此条比较完整的针路航线画在现代海图上(图27)和卫星图(图28),假定航速3.95 节(海里/小时),4更=3.95×2.4×4=37.9海里。可以准确无误的画出并经过针路上所记载的地方和暗礁。

4.《顺风相送》“瞒喇咖往旧港”回针:

开船壬亥三更取彭家山尾,中间有沉礁,沙浅可过,帆铺边沿昆峷使,打水六七托。壬癸(可能有误应是壬亥337.5°)、单癸(15°)十更取单屿,单壬(345°)四更取佛堂屿。单亥(330°)四更取鳄鱼屿。壬亥(337.5°)、单壬(345°)十更取甘巴门。单干(315°)四更取仁义礁。对甘巴门港口可防,恐犯牛屎礁,水涨不见,近北边中央行妙。单壬(345°)及壬(345°)癸(015°)取鬼屿东边过格兰峡。单壬(345°)四更取吉里问山。单亥330°四更取昆宋屿过,西边有浅打水四五托。单亥(330°)、干亥(322.5°)取大小射箭山。单干(315°)五更取五屿,内是瞒喇咖。

回针(回航)在航线和去时是一模一样,只是相差180°相反的航向。

图27《顺风相送》针路中从马六甲往旧港航线经过吉利门、格兰峡和甘巴门的部分

图28 卫星图的吉利门、格兰峡和甘巴门的部分

上述四条针路记载同一条经过格兰峡和甘巴门的航线,古籍中四次记载郑和在这一带的第三条主要航线,此外没有提及其他航线。

如今轮船从吉利门到詹卑,要走水道更深的榴莲海峡。榴莲海峡的浅滩和礁石比格兰峡和甘巴门更多,但今因有雷达、导航标志和灯塔,能安全行使,几百年前的帆船无法安全抵达。这是一条马六甲海峡往詹卑路程最短的一条绕过新加坡主海峡的航道。

本文以航海学上的实据科学方法,加之古籍记载等,探讨《郑和航海图》经过新加坡水域部分,厘清一些混淆和争论,尝试提出一些新看法:(一)淡马锡在新加坡本岛,王宫在福康宁山;(二)龙牙门海中二石柱在岌巴港西入口,拉柏拉多公园海角外;(三)龙牙门(海峡)在新加坡主海峡棋章山岛外的南部水域;(四)凌牙岛是在印度尼西亚凌牙群岛的大岛;(五)淡马锡门(海峡)在新加坡主海峡,长腰屿(沙都姆岛,莱佛士灯塔)的南部水域;(六)郑和下西洋的官屿在棋章山岛上。

郑和下西洋在这一水域三条主航线都证明,没有经过榴莲、灯婆和廖内海峡,所以《龙牙门新考》说法不能成立。

不同于他人之前的论点,以航海学上的实据科学方法,加上古籍记载和新的依据把之前的混淆和争论理清,总结出一些新看法, 尤其本人新发现并提出官屿的可靠位置和它在我国历史上的重要性。希望有更多学者的研究和考古工作能继续探讨。这篇章有遗漏不完整之处恕请原谅和指正。

林朝华 船长 作于 28日 12月2020年

联络 电邮:limkeowwah@gmail.com 微讯号:lkwah1953

版权为林朝华船长所有,转载必需经过笔者之同意